在人口老龄化加剧、慢性伤口管理需求激增的行业背景下,南京天印山医院专科护理学组于 4 月 28 日成功举办 “压力性损伤护理工作坊”。本次培训以 “精准识别?规范操作” 为主题,采用 “理论建构 - 实操训练 - 考核评估” 全流程闭环模式,通过沉浸式教学与标准化考核,为 32名临床护理骨干打造了一场 “干货满满” 的专科能力提升盛宴,标志着医院在专科护理人才培养体系建设上取得重要突破。

一、开篇破题:聚焦痛点,锚定专科能力建设新方向

活动伊始,专科学组组长王莉娜护士长以一组数据拉开序幕,据最新流行病学调查,我国住院患者压力性损伤发生率达 3.2%-5.2%,规范护理可降低 40% 的发生风险。 她强调,作为老年患者和危重症患者的 “隐形杀手”,压力性损伤的预防与护理是衡量临床护理精细化水平的重要指标,更是三级医院评审的核心考核项目。此次工作坊打破传统 “填鸭式” 培训,通过 “学 - 练 - 考” 闭环设计,力求实现 “理论到实践” 的精准转化。

二、理论筑基:前沿知识+临床思维双轨赋能

· 病理机制深度解析,构建评估干预知识网

医院 ICU 护士长王雪梅结合 2023 版《国际压力性损伤预防与治疗指南》,从解剖生理学角度剖析压力性损伤发生的 “压力 - 剪切力 - 摩擦力” 三重机制,创新性引入 “时间 - 压力” 损伤曲线模型,直观呈现不同体位下皮肤耐受阈值。针对临床常见的医疗器械相关压力性损伤,她特别强调:“评估时需关注设备接触部位的皮肤微环境变化,如潮湿、温度升高等预警信号。”

· 伤口处理精准施策,无菌操作贯穿全程

伤口造口失禁学组组长蔡先勤以 “伤口评估五步法” 为主线,通过大量临床案例对比,详解不同分期压力性损伤的处理原则:“Ⅰ 期损伤重在减压,水胶体敷料的使用需避开毛发区域;Ⅲ 期伤口的潜行探查要配合棉签定位法,动作需轻柔避免二次损伤。” 结合《医院感染管理规范》,她现场演示了 “外科手消毒 - 无菌敷料打开 - 污染物处理” 全流程无菌操作要点,特别提醒:“换药时的双向核对制度是避免交叉感染的关键环节。”

三、实操为王:高仿真模拟,还原临床真是场景

· 标准化操作演示:每个细节都是 “知识点”

在高仿真模拟操作区,伤口专科护士蔡先勤手持智能伤口模型展开全流程演示:“脉冲式冲洗需保持 15-20cm 冲洗距离,水流与创面呈 45° 角,这样既能有效清除坏死组织,又可避免压力过大损伤新生肉芽。” 针对藻酸盐敷料的裁剪技巧,她边操作边讲解:“需根据伤口形状修剪成‘凹型’或‘凸型’,确保敷料与创 面完全贴合,边缘超出伤口 1-2cm 形成保护屏障。” 每个操作步骤同步投影循证依据,如 “水胶体薄膜覆盖技术可使表皮细胞迁移速度提升 30%” 等,让学员知其然更知其所以然。

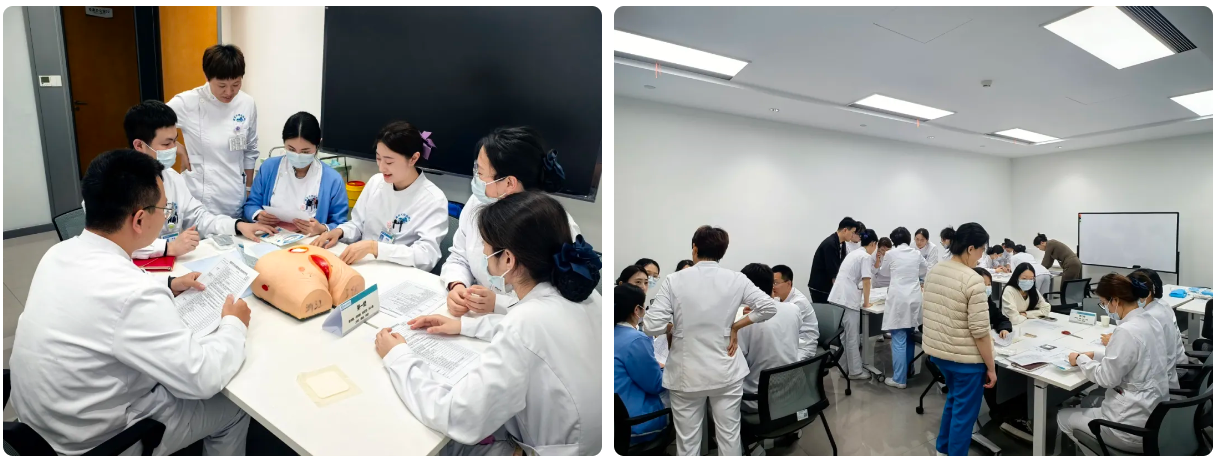

四、分组实战演练,提升实操能力

32名学员分成 4个小组,使用带压力感应的模拟教具进行换药实操。带教老师全程跟训,“伤口测量需使用毫米尺,记录最长径 × 最宽径 × 深度,潜行方向要标注时钟方位”“接触伤口前后的手卫生需严格遵循‘七步法’,揉搓时间不得少于 15 秒”,每处操作细节都对照《临床护理技术操作规范》精准评分。考核数据显示,经过 3 轮强化训练,学员操作合规率从 62% 提升至 94%,关键环节失误率下降 68%。

五、行业价值:从技术培训到体系建设的进阶

本次南京天印山医院的专科护理学组培训具有双重示范意义:一方面,通过 “理论 - 实践 – 考核,在老龄化与慢性病管理的时代背景下,此次工作坊不仅是一次技术练兵,更是一次专科护理价值的重新锚定。当 “每一处伤口都有精准的评估方案,每一次操作都有循证的理论支撑” 成为护理日常。 护理部主任吴微在总结时强调,此次工作坊的核心价值在于构建了可复制的 “三化” 培训模式:理论授课标准化(统一课件 + 指南对标)、实操训练场景化(智能教具 + 临床案例)、能力考核精准化(分项评分 + 人人达标)。未来医院将建立 “压力性损伤护理能力矩阵”,把培训成果纳入护士分层考核体系,推动专科能力建设进入 “精准滴灌” 新阶段

此次工作坊的圆满举办,不仅是对国家卫健委《基础护理服务工作规范》的积极践行,更是医院“以患者为中心”服务理念的生动实践。南京天印山医院护理团队正通过体系化的能力建设,努力实现从“疾病护理”向“健康照护”的专业进阶。

素材来源:专科护理学组 蔡先勤

编辑:吴文祺

审核:王莉娜 吴微