“赤胆忠肝”保卫战(一)

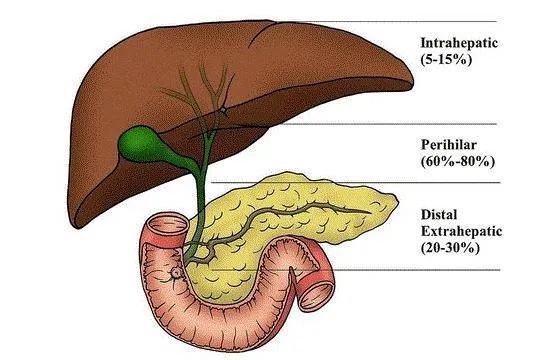

担负着重要消化功能的胆道起源于肝脏,开口于十二指肠。肝脏产生的胆汁,通过肝脏内星罗棋布的毛细胆管慢慢汇聚,先进入肝内胆管,穿出肝脏后再汇合成肝外胆管,随后大部分胆汁进入胆囊储存。进餐后机体会分泌胆囊收缩素,指挥胆囊收缩,将储存的胆汁通过胆总管排入肠腔内,帮助消化食物,特别是脂肪类食物的消化需要胆汁的参与。

在胆道系统发生的癌症包括胆囊癌和胆管癌,近年来发生率急剧升高。1990~2017年,通过对195个国家和地区的数据分析,发现全球胆道癌发生率增加了76%,死亡率增加了65%。30年间我国胆囊癌和胆管癌的发病率上升了84%,死亡率上升44%,且呈现女性比男性高发、城市比农村高发的特点。胆囊癌和胆管癌具有难发现、高复发、生存率低的特点,已经取代原发性肝癌成为新的“癌中之王”。胆道癌症早期症状普遍不典型,导致一旦发现往往无法根治性切除。另外,胆道系统精密、复杂,肝内外胆管结构不同,肝外胆管系统毗邻重要器官,如肝脏、胰腺、十二指肠,以及丰富的血管神经结构,空间狭小,手术难度大。胆道癌细胞具有独特的分子生物学行为,生长和转移方式多样,可沿着丰富的神经丛向多个方向扩散传播,甚至跳跃式传播,给治疗带来难度。胆囊癌五年存活率为5%~15%,胆管癌则不足10%。

胆道系统恶性肿瘤的治疗有赖于早发现、早治疗。有下列因素的人群,容易发生胆道肿瘤:

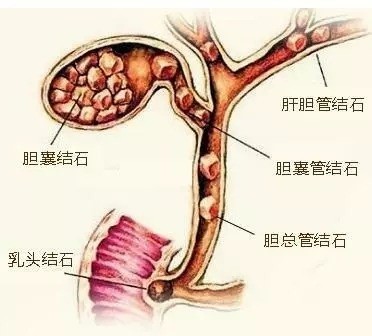

1)胆结石:临床上发现多数胆囊癌患者都合并胆囊结石;胆管癌患者中,有胆结石者的数量是无胆结石者的10倍。胆结石导致胆汁淤积、慢性炎症,三者互为因果。长期刺激胆管和胆囊的黏膜,黏膜细胞不典型增生,进而发生癌变。据统计,100个胆道系统结石患者中大概会有3%~5%可能癌变。

2)胆囊息肉:胆囊息肉也存在癌变可能。胆管梗阻、长时间的胆汁停滞、浓缩胆汁的刺激、胰液反流以及肠道细菌、病毒感染等,都会导致胆囊息肉。高脂饮食。胆囊结石中最多见的就是胆固醇结石。果蔬摄入不足,常吃高油、高胆固醇食物,比如喜欢吃动物肝脏、肥肉、腌制熏卤食物等,使得体内胆固醇超过胆汁溶解能力,增加胆囊癌的发病风险。

3)饮食不规律。人体每天要分泌600~800毫升胆汁,进入肠道排空,如果不按时吃饭,尤其是不按时吃早饭,会导致胆囊长期储存胆汁,无法消化排空,可继发胆囊结石、胆囊炎。

4)肥胖。全球范围内,20.6%女性和8.1%男性的胆囊癌和胆道癌相关死亡归因为肥胖。现代人吃得多,经常久坐,运动不足,造成脂肪肝越来越多,肝脏受损后,胆健康也堪忧。

5)坏情绪。所谓“忧思伤肝”“气大伤肝”,压力较大、情绪抑郁或经常烦躁易怒,都会影响胆汁的正常分泌。

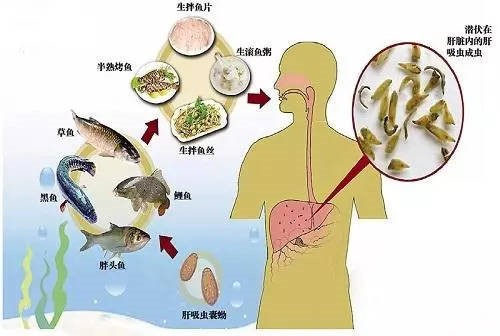

6)感染,无论是病毒还是细菌感染导致的慢性炎症,对胆道都是一大威胁。肝吸虫感染较常见,寄生虫病高发也会诱发胆道疾病。

7)遗传和家族史。直系亲属有胆囊癌的人,患病率相对高。胆管先天性畸形,比如先天性胆管扩张、胆管和胰管汇合异常等,也易形成胆管癌。

针对胆道肿瘤的高危因素,我们应该积极调整生活方式,预防肿瘤的发生,比如规律饮食——按时安顿、避免长期空腹和暴饮暴食,保证胆汁的规律、合理、足量排放以帮助食物消化;保持饮食清淡,控制高油高脂食物摄入,少吃腌制品、鱼生,多吃新鲜蔬菜水果,禁止摄入酒类。另外注意控制体重,坚持体育锻炼,不久坐;保持心情舒畅,工作生活压力大的人要学会疏解。早期发现对于胆道肿瘤的治疗至关重要,定期体检是发现早期胆道肿瘤的主要途径。通过定期检查肝胆彩超、CT甚至MRI检查,以及血液肿瘤指标如CA19-9、CEA等,做到早期筛查。胆道系统结石、炎症、胆囊息肉等良性病变要及时治疗,避免其长期刺激以及带来的慢性炎症对胆道系统的不良影响。平时要多留意身体发出的疾病信号,若出现腹痛、腹胀、消化不良、胃部或胸口疼痛,甚至肩背酸痛时,在排除胃病、心脏病、肩关节疾病、风湿病后,应注意检查胆道是否出了问题。